Blasenkammer

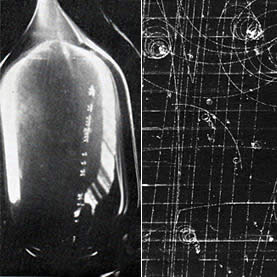

| | Zwei Aufnahmen einer Blasenkammer. | |

Eine Blasenkammer ist ein Teilchendetektor. In ihr bilden sich entlang der Bahnen von elektrisch geladenen Teilchen Siedebläschen, die photographiert werden können. Hauptbestandteil einer Blasenkammer ist eine überhitzte Flüssigkeit, die heißer als ihr Siedepunkt ist. Kleine Störungen wie etwa elektrisch geladene Teilchen bringen diese Flüssigkeit zum Kochen. Entlang der Bahnen der Teilchen bilden sich dann Dampfbläschen, von denen Photos gemacht werden können. Auf diese Weise lässt sich die Position der Teilchen bis auf einen Fünfzigstel Millimeter genau bestimmt. Anhand der Zahl der Bläschen, die sich pro Zentimeter bilden, können Physiker sogar die Energie der Teilchen ermitteln.  Wie man das Kochen unterbindet Wie man das Kochen unterbindet | Liegt die Temperatur einer Flüssigkeit über ihrem Siedepunkt, so könnte man erwarten, dass sie kocht. In einer Blasenkammer gibt es jedoch einen Trick, damit dies nicht geschieht: Nicht die Temperatur wird über den Siedepunkt erhöht, sondern der Siedepunkt unter die Temperatur erniedrigt. Dazu hält man die Flüssigkeit in einem Druckbehälter auf einer Temperatur knapp unter ihrem Siedepunkt. Vergrößert man nun rasch die Größe des Behälters, so bleibt die Temperatur gleich, der Druck fällt jedoch ab. Der Siedepunkt ist nun druckabhängig und nimmt ebenfalls ab. So kocht Wasser auf der Zugspitze (Luftdruck: 700 Millibar, statt 1013 Millibar normal) schon bei 90 Grad Celsius. Eine so überhitzte Flüssigkeit befindet sich in einem sehr instabilen Zustand. Die kleinste Störung - zum Beispiel durch weitere Energiezugabe - sorgt für Blasenbildung. Dies ist auch der Grund, wieso sich im Kochtopf meist am Boden die Blasen bilden. |

Entwicklung und Einsatz Die erste Blasenkammer wurde 1952 von dem amerikanischen Physiker und Molekularbiologen Donald Arthur Glaser (*1926) entwickelt. Glaser erhielt dafür 1960 den Physik-Nobelpreis. Zu den wichtigen Entdeckungen, die mit Blasenkammern gemacht wurden, zählt das Omega-Minus-Teilchen, dessen Fund 1964 eine wesentliche Stütze für das Quark-Modell darstellte. Auch der Nachweis des so genannten neutralen Stroms als Indiz für die elektroschwache Vereinigung gelang 1973 mit Hilfe einer Blasenkammer. Blasenkammern spielen in den Großexperimenten der modernen Teilchenphysik keine Rolle mehr. |