| Die Symmetrien hinter den Kräften

Geschmäcker eichen: QFD

vorherige Seite

| nächste Seite

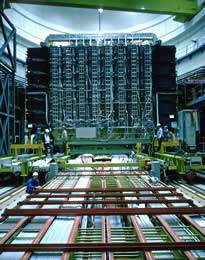

1979 pokerte das Nobelpreiskomitee recht hoch. Es schenkte drei Wissenschaftlern Ruhm und eine Menge Geld für die Beschreibung der Elektroschwachen Kraft. Erst vier Jahre später entdeckte man die Teilchen, welche von der Theorie vorhergesagt wurden. Die preisgekrönte Theorie erschien einfach zu schön und elegant, als dass sie falsch sein konnte.  | | Das Experiment UA1 entdeckte 1983 die Wechselwirkungsteilchen der Schwachen Kraft. Sie ergeben sich aus einer lokalen Symmetrie. | |

Die Theorie der Elektroschwachen Kraft schaffte, was das letzte Mal einhundert Jahre zuvor gelang und woran sich selbst Einstein die Zähne ausbiss: Sie vereinigte zwei Kräfte. Diesmal waren es aber nicht der Magnetismus und die Elektrizität, die von Maxwell zum Elektromagnetismus vereinigt wurden. Vielmehr sollte der Elektromagnetismus selbst mit der Schwachen Wechselwirkung zur elektroschwachen Kraft werden. Auch dieser Theorie liegt eine lokale Eichsymmetrie zugrunde. Sie ist ein wenig unanschaulich, und wir wollen sie hier nicht weiter vertiefen. Mit Hilfe abstrakter Symmetrien konnte man aber zwei der vier Wechselwirkungen zusammenfassen Die Theorie sagt als Wechselwirkungsteilchen die Ws und Zs voraus. Diese wurden 1983 am CERN in der Nähe von Genf entdeckt.  | | Die Teilchen der Schwachen Kraft. | |

Die Theorie heißt Elektroschwache Theorie oder Quanten-Flavordynamik (QFD) - die Quantenlehre der Geschmackskraft: In ihr werden Geschmäcker (flavors) geeicht. Eingefrorene Symmetrie Warum wir dennoch zwischen elektromagnetischer und Schwacher Kraft unterscheiden? Es ist zu kalt in unserem Universum. Die Symmetrie ist eingefroren: Eigentlich gibt es da eine Symmetrie - sie hat sich aber versteckt. Die elektroschwache Wechselwirkung taut erst bei einer Billiarde Grad Celsius auf - einer Temperatur, wie sie nur kurz nach dem Urknall herrschte.

vorherige Seite | nächste Seite |