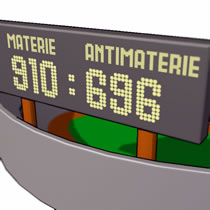

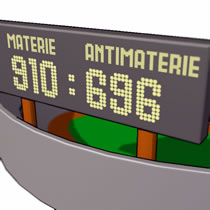

910 : 696

Am Ende lag die Materie mit 910 zu 696 in Führung, die Antimaterie unterlag

deutlich. Dieses Ergebnis ist der erste direkte Nachweis von Mutter Naturs Vorliebe

für Materie bei B-Mesonen. Denn es hätte ein Unentschieden geben müssen,

wenn sie Materie und Antimaterie absolut gleich behandelte.

Das

Spiel glich der Suche im Heuhaufen: Rund 200 Millionen Paare von B-Mesonen und

deren Antiteilchen hatten Wissenschaftler am SLAC erzeugt – um zu untersuchen,

wie die Teilchen wieder zerfallen. Anlass waren begründete Vermutungen,

dass es hier zu einer beträchtlichen Diskriminierung von Materie und Antimaterie

kommen könnte. Das

Spiel glich der Suche im Heuhaufen: Rund 200 Millionen Paare von B-Mesonen und

deren Antiteilchen hatten Wissenschaftler am SLAC erzeugt – um zu untersuchen,

wie die Teilchen wieder zerfallen. Anlass waren begründete Vermutungen,

dass es hier zu einer beträchtlichen Diskriminierung von Materie und Antimaterie

kommen könnte.

Mutter Natur enttäuschte die Physiker nicht: Unter den 200 Millionen Teilchenpaaren

fanden die Physiker 910 B-Mesonen, die in ein Pion und ein Kaon zerfallen, aber

nur 696 Anti-B-Mesonen. Dies ist das erste Mal, dass reines Abzählen ausreichte,

um die Vorliebe der Natur für Materie bei B-Mesonen zu erkennen –

ein Effekt, der direkte CP-Verletzung genannt wird. Der Effekt ist bei B-Mesonen

erheblich größer als bei den in der Vergangenheit untersuchten Kaonen,

hier liegt er bei nur vier in einer Million.

Völlig weise und wissenssatt sind die Forscher indes noch nicht: Denn

bei den B-Mesonen handelt es sich um sehr exotische Teilchen. Und somit reicht

das Ergebnis noch nicht für eine vollständige Beantwortung der Frage,

wieso unser sichtbares Universum und wir selbst größtenteils aus

Materie und nicht aus Antimaterie bestehen. Forscher werden noch weitere Wettkämpfe

veranstalten müssen. Denn nach der Messung ist vor der Messung.

|

|

|

|

| Das BaBar-Experiment

in Stanford

Mehr als 700 Wissenschaftler aus aller Welt haben sich bei BaBar

am SLAC (Standford Linear Accelerator Center) in Kalifornien zusammengefunden,

um der Frage auf den Grund zu gehen, warum es in unserem Universum

so viel Materie und so wenig Antimaterie gibt. Die Forscher lassen

dazu Elektronen mit Positronen zusammenstoßen. Im Juni 1999

nahm das Experiment den Forschungsbetrieb auf.

|

| Die

Beschleunigerringe |

Das Experiment, das

der Asymmetrie von Materie und Antimaterie auf den Grund geht, unterscheidet

die beiden Teilchensorten schon im Aufbau. Die Elektronen werden

auf 9 Milliarden Elektronenvolt beschleunigt, deren Antiteilchen,

die Positronen, auf nur 3 Milliarden. Wenn beide Teilchenstrahlen

aufeinanderprallen, entstehen unzählige so genannte B-Mesonen,

deren Zerfall in einem 1200 Tonnen schweren Detektor mit Namen BaBar

genau untersucht werden. |

|

|

|

|

|

|

|

CP-Verletzung

Wenn Physiker von Spiegeln sprechen, haben sie nur selten Badezimmereinrichtungen

im Sinn. So kennt die Teilchenphysik drei unterschiedliche Spiegelungen:

Die Raumspiegelung (P) vertauscht oben und unten, links und rechts.

Die Ladungsspiegelung (C) vertauscht Materie und Antimaterie. Die

Zeitspiegelung (T) lässt die Zeit rückwärts laufen.

Eine Grundannahme des

Standard-Modells ist, dass sich unser Universum nicht von einem

"Zwilling" unterscheidet, in dem man die Zeit rückwärts

laufen lässt, danach Materie und Antimaterie vertauscht und

zu guter Letzt auch noch den Raum spiegelt. Gäbe es hier einen

Konflikt, so zöge dies dem Standard-Modell den theoretischen

Boden unter den Füßen weg. Physiker sagen daher, dass

Universum sei CPT-symmetrisch.

Seit 1964 weiß

man jedoch, dass die vollständige Symmetrie nur für die

Kombination CPT gilt, nicht jedoch für CP beziehungsweise T

alleine. Damals untersuchten Physiker so genannte Kaonen, die aus

zwei Quarks bestehen und ständig in Teilchenphysikexperimenten

erzeugt werden. Es zeigte sich, dass wenige dieser Kaonen so zerfallen,

dass sie die CP-Symmetrie verletzen.

Das war aber nicht so

tragisch. Denn 1972 bauten die Japaner Kobayashi und Maskawa die

Verletzung der CP-Symmetrie mit einem zusätzlichen Parameter

in das Standard-Modell der Teilchenphysik ein. Beschrieben wird

dies über den Parameter "sin 2 Beta". |

|

|

|

|

|

|

| Was sind B-Mesonen?

B-Mesonen sind recht neu im Teilchengewerbe: Sie konnten ihre Existenz

bis 1982 erfolgreich verbergen. Denn sie sind schwer, wiegen fast

sechsmal so viel wie ein Proton. Deshalb reichten die Beschleuniger-Energien

lange nicht aus, um sie zu erzeugen. Den größten Teil

zur Masse trägt ein bottom-Quark bei. Daneben befindet sich

in neutralen B-Mesonen (den B-0s) noch ein Anti-down-Quark. Die

Lebenserwartung eines B-0-Teilchens ist nicht sonderlich üppig.

Sie beträgt nur 1,56 * 10-12s.

Berechnungen zeigen,

dass die B-Mesonen sich sehr gut für die Untersuchung der CP-Verletzung

eignen, da diese bei ihnen besonders stark ausgeprägt sein

soll. Daher entstanden in den letzten Jahren weltweit so genannte

B-Fabriken, die nur der Erzeugung von Bs dienen. Damit ist es erstmals

möglich, die CP-Verletzung genauer zu untersuchen. Dass die

kombinierte Spiegelung von Materie (C) und Raum (P) bei Prozessen

mit Bs nicht erhalten ist, wurde das erste Mal Anfang 1999 am Fermilab

entdeckt. |

|

|

|

|

|

Wissenschaftliche Quelle

- Das Ergebnis wurde von den Wissenschaftlern am 30. Juli 2004 zur Online-Publikation

bei der wissenschaftlichen Zeitschrift Physical Review Letters eingereicht.

Kurz und knapp

- Direktes Abzählen der Zerfallsarten von Teilchen und Antiteilchen

haben am Forschungszentrum SLAC ein erhebliches Ungleichgewicht zugunsten

der Teilchen aus normaler Materie ergeben.

- Dieses Ergebnis wird im Zusammenhang mit der Tatsache gesehen, wieso wir

aus Materie und nicht aus Antimaterie bestehen.

Schlagworte

|

Das

Spiel glich der Suche im Heuhaufen: Rund 200 Millionen Paare von B-Mesonen und

deren Antiteilchen hatten Wissenschaftler am SLAC erzeugt – um zu untersuchen,

wie die Teilchen wieder zerfallen. Anlass waren begründete Vermutungen,

dass es hier zu einer beträchtlichen Diskriminierung von Materie und Antimaterie

kommen könnte.

Das

Spiel glich der Suche im Heuhaufen: Rund 200 Millionen Paare von B-Mesonen und

deren Antiteilchen hatten Wissenschaftler am SLAC erzeugt – um zu untersuchen,

wie die Teilchen wieder zerfallen. Anlass waren begründete Vermutungen,

dass es hier zu einer beträchtlichen Diskriminierung von Materie und Antimaterie

kommen könnte.